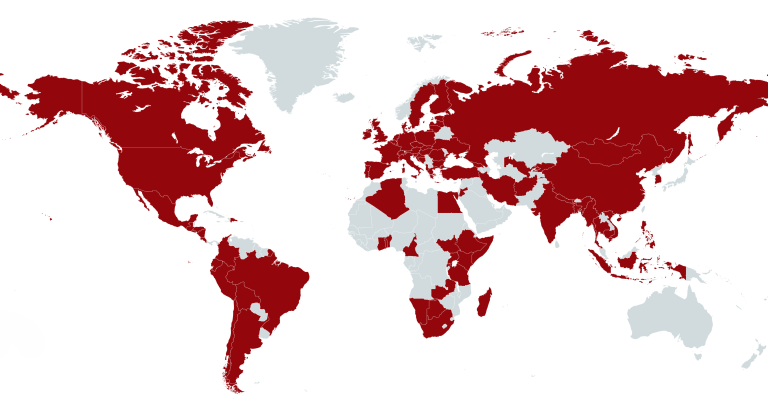

Kooperationsländer

Studie / Analyse

Projektstart: Juli 2025

Projektende: Dezember 2025

Direktlink kopieren:

Studie „Musikwirtschaft Saarland: Saarland als Standort für nationale und internationale Musikwirtschaft – Potenziale und Bedarfe“

Gegenstand der Studie ist die Musikwirtschaft im Saarland. Ziel ist es, ein differenziertes Bild der Branche zu zeichnen. Im Mittelpunkt stehen die Identifikation relevanter Akteur*innen, [Mehr anzeigen]Gegenstand der Studie ist die Musikwirtschaft im Saarland. Ziel ist es, ein differenziertes Bild der Branche zu zeichnen. Im Mittelpunkt stehen die Identifikation relevanter Akteur*innen, bestehender Strukturen und Formate zur Förderung, Promotion und Sichtbarkeit, Aus- und Weiterbildung sowie die regionale, nationale und internationale Vernetzung der saarländischen Musikwirtschaft. Darüber hinaus werden wirtschaftliche Potenziale sowie infrastrukturelle Bedarfe erfasst.

Methodisch basiert die Studie auf der sekundäranalytischen Auswertung vorhandener Daten und Studien, qualitativen Einzelinterviews, Fokusgruppen sowie einer teilstandardisierten Online-Befragung von in der Musikwirtschaft tätigen Berufsgruppen. Die Durchführung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für ein Strategiepapier und einen praxisorientierten Leitfaden zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Musikwirtschaft im Saarland.

Management: Vera Hennefeld | Mitarbeit: Tanja StockmannAuftraggeber: PopRat Saarland e.V.

Begleitende Evaluation, Ex-Post Evaluation

Projektstart: April 2025

Projektende: Dezember 2025

Direktlink kopieren:

Evaluation des Bundeswettbewerbs deutschsprachiger Schauspielstudierender

Der seit 1990 jährlich stattfindende Bundeswettbewerb deutschsprachiger Schauspielstudierender wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und zielt darauf ab, hervorragende künstlerische Leistungen auszuzeichnen, [Mehr anzeigen]Der seit 1990 jährlich stattfindende Bundeswettbewerb deutschsprachiger Schauspielstudierender wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und zielt darauf ab, hervorragende künstlerische Leistungen auszuzeichnen, den Austausch zwischen den deutschsprachigen Schauspielhochschulen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zu intensivieren und den Schauspielstudierenden den Übergang in die künstlerische Praxis zu erleichtern.

Zur Überprüfung der Zielerreichung, Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Bundeswettbewerbs im Sinne einer Erfolgskontrolle gemäß Bundeshaushaltsordnung und zur Ableitung von Empfehlungen zur Optimierung des Wettbewerbs, hat der Veranstalter – die Europäische Theaterakademie GmbH „Konrad Ekhof“ Hamburg – die CEval GmbH mit der Evaluation der Bundeswettbewerbe der Jahre 2015 bis 2025 beauftragt.

Die Evaluation ist entlang der OECD-DAC-Kriterien Relevanz, Effektivität und Effizienz strukturiert. Sie folgt einem theoriebasierten Ansatz und beruht auf einem Methoden-Mix. Primär stützt sich die Evaluation auf eine Online-Befragung der beteiligten Studierenden und Lehrenden. Ergänzt wird diese quantitative Datenbasis durch quantitative sowie qualitative Sekundärdaten und Primärdaten aus leitfadengestützten (Gruppen-) Interviews sowie eine teilnehmende Beobachtung des Bundeswettbewerbs 2025 in Salzburg.

Management: Vera Hennefeld | Mitarbeit: Juliane LöwAuftraggeber: Europäische Theaterakademie GmbH „Konrad Ekhof“ Hamburg

Mid-term Evaluation

Projektstart: April 2025

Projektende: September 2025

Direktlink kopieren:

Evaluation des Projektes „Zeit für Kinderrechte“

„Zeit für Kinderrechte“ ist ein Projekt des Kinderschutzbundes Landesverband Schleswig-Holstein mit dem Ziel, Schüler*innen in ihren Kinderrechten und ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken und so ihren [Mehr anzeigen]„Zeit für Kinderrechte“ ist ein Projekt des Kinderschutzbundes Landesverband Schleswig-Holstein mit dem Ziel, Schüler*innen in ihren Kinderrechten und ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken und so ihren Schutz zu erhöhen. In einem zweitägigen Schulworkshop werden Kinder der 3. und 4. Klasse über ihre Rechte aufgeklärt und erfahren, was sie tun können, wenn ihre Rechte nicht beachtet werden. Das Projekt wurde 2019 gestartet und wird seit 2020 durch das Ministerium für Bildung Schleswig-Holstein gefördert, unterstützt durch den Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein.

Die CEval GmbH wurde durch den Kinderschutzbund Landesverband Schleswig-Holstein e. V. mit der Zwischenevaluation des Projekts beauftragt. Ziel der Evaluation war es, die Qualität und Wirksamkeit des Projekts zu prüfen und potenzielle Entwicklungsbedarfe zu ermitteln.

Die Evaluation folgte einem partizipativen, theoriebasierten Ansatz und beruhte auf einem Methoden-Mix, der qualitative und quantitative Erhebungs- und Analyseverfahren kombinierte. Es wurden Dokumenten- und Sekundärdaten-Analysen, eine Online-Befragung sowie leitfadengestützte Gruppeninterviews mit Lehrenden und Schulsozialarbeiter*innen sowie Einzelinterviews mit Eltern, dem Bildungsministerium Schleswig-Holstein und Mitarbeiter*innen des Projekts realisiert. Zudem wurden alle Schüler*innen, die im Evaluationszeitraum an einem Workshop teilnahmen, mit einem kindgerechten standardisierten Fragebogen befragt.

Management: Vera Hennefeld | Mitarbeit: Tanja StockmannMid-term Evaluation, Programmevaluation

Projektstart: Februar 2025

Projektende: November 2025

Direktlink kopieren:

Evaluation des Förderprogramms „Nachbarschaftsgespräche“

Die Allianz für Beteiligung e.V. ist ein Netzwerk, das sich für die Stärkung von Bürgerbeteiligung und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in Baden-Württemberg einsetzt. Seit 2018 setzt die [Mehr anzeigen]Die Allianz für Beteiligung e.V. ist ein Netzwerk, das sich für die Stärkung von Bürgerbeteiligung und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in Baden-Württemberg einsetzt. Seit 2018 setzt die Allianz für Beteiligung das vom baden-württembergischen Staatsministerium finanzierte Förderprogramm „Nachbarschaftsgespräche“ um. Es unterstützt zivilgesellschaftliche Initiativen bei der Umsetzung von Dialogformaten in kleinen Sozial-räumen Baden-Württembergs; seit 2018 wurden im Rahmen des Förderprogramms rund 100 Projekte gefördert.

Um aus der bisherigen Umsetzung zu lernen und das Programm entsprechend weiterentwickeln zu können, beauftragte die Allianz für Beteiligung die CEval GmbH mit einer Zwischenevaluation. Diese basierte auf der Auswertung von 60 Förderprojekten der zweiten und dritten Förderphase (2020-2025) und fokussierte auf die Aspekte Qualität, Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und Fortentwicklungsmöglichkeiten des Programms.

Die Evaluation folgte einem theoriebasierten Ansatz und umfasste sowohl qualitative als auch quantitative Methoden der Datenerhebung und -auswertung: Dokumentenanalysen, leitfadengestützte Einzelinterviews, Fokusgruppendiskussionen und einen Online-Survey. Auf Basis der Befunde wurden Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Förderprogramms identifiziert und Handlungsempfehlungen abgeleitet.

Management: Vera Hennefeld | Mitarbeit: Juliane LöwAuftraggeber: Allianz für Beteiligung e.V.

Mid-term Evaluation

Projektstart: Januar 2025

Projektende: Juli 2025

Direktlink kopieren:

Evaluation der Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes (BiodivStG) in Baden-Württemberg

Der NABU e.V. Baden-Württemberg hat die CEval GmbH mit der Evaluation der Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes (BiodivStG) in Baden-Württemberg beauftragt. Das BiodivStG wurde am 20. Juli [Mehr anzeigen]Der NABU e.V. Baden-Württemberg hat die CEval GmbH mit der Evaluation der Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes (BiodivStG) in Baden-Württemberg beauftragt. Das BiodivStG wurde am 20. Juli 2020 durch den Landtag von Baden-Württemberg verabschiedet und enthält zahlreiche Regelungen und Zielvorgaben, die dem besseren Schutz der Natur und insbesondere der Förderung der Insektenfauna in Baden-Württemberg dienen (Biotopverbund, Insektenschutz, Kompensation, Streuobst, Ökolandbau, Refugialflächen, Pestizide). Das Gesetz betrifft in der Umsetzung vor allem die Ressorts Naturschutz, Landwirtschaft, Landesliegenschaften und Landesplanung. Es richtet sich aber auch direkt an Kommunen und an alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie an landwirtschaftliche Betriebe und Privatpersonen.

Die Evaluation hat das Ziel, fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes und damit zur Halbzeit vieler gesetzlich verankerter Fristen, eine Bilanz zu ziehen und den Umsetzungsstand des BiodivStG zu evaluieren (Mid-term Evaluation). Der gewählte Evaluationsansatz ist partizipativ, und die Datenaufnahme findet mittels eines qualitativen Methodenansatzes statt. Die Evaluation umfasst die Erhebung von Primärdaten durch Leitfaden- und Gruppeninterviews mit den beteiligten Ministerien, untergeordneten Behörden und Kommunen, Umwelt- und Naturschutzverbänden sowie weiterer Landesverbände. Darüber hinaus werden Sekundärdaten (Desk Study) erhoben. Die Auswertung der Daten und Synthese erfolgt auf Basis einer inhaltsanalytischen Vorgehensweise, wobei sowohl die Zielerreichung als auch eine Prozessbewertung vorgenommen werden. Um die Validität und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu erhöhen, werden einzelne Evaluierungsfragen mit Daten beantwortet, die durch verschiedene Datenerhebungsmethoden (Methodentriangulation) und aus verschiedenen Datenquellen (Datentriangulation) gewonnen wurden.

Management: Vera Hennefeld | Mitarbeit: Matthias KlapprothAuftraggeber: NABU e.V. Baden-Württemberg

Ex-Post Evaluation, Programmevaluation

Projektstart: Januar 2025

Projektende: Oktober 2025

Direktlink kopieren:

Zentrale Projektevaluierung: Globalvorhaben Nachhaltige Fischerei und Aquakultur

Das Globalvorhaben "Nachhaltige Fischerei und Aquakultur" ist Bestandteil der BMZ-Sonderinitiative "Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme". Das Gesamtbudget des Vorhabens beläuft sich auf 76.198.455 Euro, wobei [Mehr anzeigen]Das Globalvorhaben "Nachhaltige Fischerei und Aquakultur" ist Bestandteil der BMZ-Sonderinitiative "Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme". Das Gesamtbudget des Vorhabens beläuft sich auf 76.198.455 Euro, wobei die Laufzeit vom 01.10.2016 bis zum 31.10.2025 vorgesehen ist. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt in den Ländern Uganda, Mauretanien, Malawi, Madagaskar, Sambia, Kambodscha und Indien. In den Ländern Uganda und Mauretanien liegt der Fokus der Maßnahmen auf dem nachhaltigen Fischereimanagement im Viktoria- und Kyogasee in Uganda sowie entlang der Küstenlinie in Mauretanien. Die Interventionen in Malawi, Madagaskar und Indien fokussieren sich auf die Förderung der nachhaltigen Aquakultur. Die Maßnahmen in Sambia und Kambodscha umfassen Komponenten zur Aquakulturproduktion in Teichen und zum nachhaltigen Fischereimanagement in Staudämmen (Sambia) und kommunalen Fischauffangstationen (Kambodscha). Das Programm verfolgt einen Mehrebenenansatz und arbeitet mit Erzeugern, lokalen Organisationen (Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen), Verbänden, Erzeugergemeinschaften und politischen Partnern zusammen.

Im Jahr 2024 wurden sieben Evaluative Studien (EVAS) in Auftrag gegeben, um den Erfolg der einzelnen Länderpakete anhand der OECD-DAC-Kriterien zu bewerten. Die zentrale Projektevaluierung wird die Ergebnisse dieser Studien auf Programmebene konsolidieren und bewerten. Um die Ergebnisse der EVAS-Studien zu verifizieren und zu ergänzen, wird das Evaluierungsteam eine Remote-Evaluierungsmission durchführen, bei der Online-Interviews mit relevanten Interessengruppen geführt werden. Für die Durchsicht der EVAS-Dokumente sowie für die Analyse der gesammelten Primärdaten wird eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Um kausale Beziehungen zwischen den Programminterventionen und den angestrebten Zielen zu untersuchen, wird das Team eine Kontributionsanalyse durchführen. Zusätzlich wird eine Effizienzanalyse nach dem "Follow-the-money"-Ansatz unter Einsatz des Effizienztool der GIZ durchgeführt.

Management: Susanne Johanna Väth | Mitarbeit: Janis Wicke, Nicolle Comafay-Heinrich, Dzoara Santoyo CastilloBegleitende Evaluation

Projektstart: Dezember 2024

Projektende: Dezember 2025

Direktlink kopieren:

Durchführung einer Befragung im Rahmen einer Wirkungsanalyse der hessischen Digitalisierungsförderung “Distr@l”

Mittelgeber: Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation (HMD) Seit Anfang 2020 unterstützt das Land Hessen mit dem Förderprogramm „Distr@l“ digitale Innovationsvorhaben, um die digitale Transformation [Mehr anzeigen]Mittelgeber: Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation (HMD)

Seit Anfang 2020 unterstützt das Land Hessen mit dem Förderprogramm „Distr@l“ digitale Innovationsvorhaben, um die digitale Transformation in der hessischen Wirtschaft voranzutreiben. Das Programm richtet sich mit vier Förderlinien an kleine und mittelständische Unternehmen, Start-ups, Hochschulen und Forschungseinrichtungen und fördert anwendungsnahe Projekte, die den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, die Fachkräfteausbildung und -sicherung sowie die Weiterentwicklung digitaler Technologien unterstützen.

Die CEval GmbH führt eine begleitende Wirkungsanalyse des Förderprogramms durch, um die mittelfristigen Wirkungen der Innovationsvorhaben zu erfassen. Diese basiert auf einer schriftlichen, teilstandardisierten Online-Befragung der Fördermittelempfänger 12 bis 24 Monate nach Abschluss ihres Projekts. Ziel der künftig jährlich durchzuführenden Befragung ist es, empirisch messbare Kennzahlen zu liefern, die Erkenntnisse über die Projektentwicklung sowie Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Förderprogramms und zur Unterstützung von KMU bei der digitalen Transformation geben. Die Ergebnisse richten sich sowohl an Projektnehmer und verantwortliche politische Akteure als auch an Pressevertreter und die interessierte Öffentlichkeit.

Management: Stefan Silvestrini | Mitarbeit: Hilde FolgerAuftraggeber: Hessen Trade & Invest GmbH

Ex-Post Evaluation

Projektstart: Dezember 2024

Projektende: Oktober 2025

Direktlink kopieren:

Zentrale Projektevaluierung: Reduce, Reuse Recycle zum Schutz der Meere und Korallenriffe

Das Projekt "Reduce, Reuse, Recycle to Protect the Marine Environment and Coral Reefs" (3RproMar) zielt darauf ab, die ASEAN-Mitgliedsstaaten (AMS) bei der Verbesserung der Umsetzungskapazitäten [Mehr anzeigen]Das Projekt "Reduce, Reuse, Recycle to Protect the Marine Environment and Coral Reefs" (3RproMar) zielt darauf ab, die ASEAN-Mitgliedsstaaten (AMS) bei der Verbesserung der Umsetzungskapazitäten zur Verringerung des Eintrags von Plastikmüll in das Meer. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert und ist mit einem Gesamtbudget von 16.000.000 EUR ausgestattet. Die Umsetzung des Projekts findet in den Jahren von 2019 bis 2025 in den vier Ländern Indonesien, Kambodscha, Vietnam und den Philippinen statt, wobei der geographische Schwerpunkt auf dem Mekong-Fluss-System und den Inselstaaten liegt.

CEval ist beauftragt, eine theoriegeleitete und partizipative Abschlussevaluierung durchzuführen. Die Evaluierung ist an den OECD-DAC-Kriterien ausgerichtet und folgt den Standards für Zentrale Projektevaluierungen der GIZ. Zur Erhebung von Primärdaten wird das Evaluierungsteam eine dreiwöchige Evaluierungsmission in zwei Durchführungsländern (Indonesien und Kambodscha) implementieren, um Interviews und Fokusgruppendiskussionen mit wichtigen Akteuren zu führen. Die Analyse der Primär- und Sekundärdaten erfolgt mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse. Die Kausalität zwischen Outputs, Outcomes und Impacts wird anhand einer Kontributionsanalyse bewertet. Im Rahmen der Effizienzanalyse findet der "Follow-the-money"-Ansatz Anwendung, der durch das Efficiency-Tool der GIZ umgesetzt wird. Der abschließende Evaluierungsbericht wird Lessons-Learned und Empfehlungen für die Umsetzung eines Folgevorhabens liefern.

Management: Janis WickeEx-Post Evaluation, Mid-term Evaluation

Projektstart: November 2024

Projektende: Juli 2025

Direktlink kopieren:

Evaluierung des Projekts EndOCSEA@Europe

Mittelgeber: Safe Online Als Reaktion auf den alarmierenden Anstieg von Online-Kindesmissbrauch und sexueller Ausbeutung (OCSEA) hat der Europarat das Projekt EndOCSEA@Europe in zwei Phasen ins [Mehr anzeigen]Mittelgeber: Safe Online

Als Reaktion auf den alarmierenden Anstieg von Online-Kindesmissbrauch und sexueller Ausbeutung (OCSEA) hat der Europarat das Projekt EndOCSEA@Europe in zwei Phasen ins Leben gerufen, um OCSEA in den Mitgliedstaaten zu bekämpfen. Phase I (2018-2021) konzentrierte sich auf die Ausgangsbewertung von Gesetzen, Politiken und Praktiken zu OCSEA, die Stärkung der Gesetzgebung, die Verbesserung der Kapazitäten der Strafverfolgungsbehörden und die Sensibilisierung in Ländern wie Albanien, Armenien und der Ukraine. Phase II (2023-2025) legt den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der Maßnahmen, insbesondere in Georgien, der Republik Moldau und Montenegro. Das Projekt fördert die Zusammenarbeit verschiedener Akteure, gesetzgeberische Reformen, Kapazitätsaufbau und Sensibilisierungskampagnen und baut auf den Empfehlungen aus Phase I auf, wobei Synergien mit anderen Initiativen des Europarats angestrebt werden. Es wird von der Abteilung für Kinderrechte des Europarats geleitet und bezieht wichtige Interessengruppen wie staatliche Behörden, Strafverfolgungsbehörden, NGOs und Fachleute, die mit Kindern arbeiten, ein.

Die Evaluierung des Projekts EndOCSEA@Europe zielt darauf ab, Effizienz, Nachhaltigkeit sowie die mittelfristige und langfristige Wirksamkeit der Maßnahmen beider Phasen zu bewerten, wobei der Schwerpunkt auf legislativen Verbesserungen, grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Kapazitätsaufbau und Herausforderungen bei der Umsetzung liegt. Die Evaluierung folgt dabei einem nicht-experimentellen, theoriebasierten, Mixed-Methods Ansatz mit umfassender Beteiligung der Interessengruppen und untersucht dessen Auswirkungen und Skalierbarkeit auf politischer, institutioneller, gemeinschaftlicher und individueller Ebene. Die Daten werden durch Interviews, Fallstudien und Umfragen gesammelt und unter Verwendung von Triangulation zur Validierung analysiert, wobei die OECD-DAC-Kriterien und alters- sowie geschlechtersensible Methoden berücksichtigt werden.

Management: Stefan Silvestrini | Mitarbeit: Hilde FolgerAuftraggeber: Europarat

Begleitende Evaluation, Programmevaluation, Strategische Evaluation

Projektstart: November 2024

Projektende: Juni 2025

Direktlink kopieren:

Mid-term Evaluation: Empowering the Hearing Healthcare Sector in Developing and Emerging Countries

In Reaktion auf bestehende Versorgungslücken in der Hörmedizin startete das österreichische Medizintechnikunternehmen MED-EL im Februar 2022 die Intervention Hearing Healthcare Alliance (HHA), das von der [Mehr anzeigen]In Reaktion auf bestehende Versorgungslücken in der Hörmedizin startete das österreichische Medizintechnikunternehmen MED-EL im Februar 2022 die Intervention Hearing Healthcare Alliance (HHA), das von der Austrian Development Agency (ADA) kofinanziert wird. Das Hauptziel der Intervention ist die Verbesserung der Diagnose und Rehabilitation von Menschen mit Hörbeeinträchtigungen durch die Schaffung nachhaltiger lokaler Strukturen im Bereich der Hörgesundheit in 13 Entwicklungsländern, darunter neun in Sub-Sahara-Afrika und vier in Südasien. Die Intervention soll im Januar 2026 abgeschlossen werden; weitere Interventionsphasen sollen folgen. CEval wurde von MED-EL beauftragt, eine Zwischenevaluierung der zentralen Komponente „Frühdiagnose für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen“ durchzuführen. Die Evaluierung konzentriert sich auf die beiden Projektländer Benin und Nepal und zielt darauf ab, wichtige Erkenntnisse aus der bisherigen Umsetzung zu gewinnen, um die evaluierte Komponente in späteren Umsetzungsphasen zu stärken und zu erweitern.

Die Evaluierung ist theoriebasiert angelegt und stützt sich auf eine umfassende Stakeholder-Beteiligung sowie auf einen Mixed-Methods-Ansatz. Primärdaten werden vor Ort in den beiden Schwerpunktländern erhoben. Die Evaluierung wird entlang der sechs OECD/DAC-Kriterien und in Übereinstimmung mit den ADA-Leitlinien für Programm- und Projektevaluierung durchgeführt.

Management: Susanne Johanna Väth | Mitarbeit: Juliane Löw, Sirjana Pant, Midjèou Béranger AvohouèmeAuftraggeber: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH