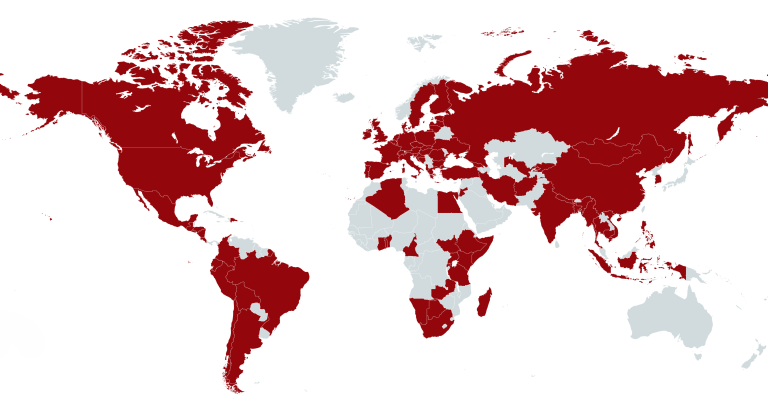

Kooperationsländer

Begleitende Evaluation, Programmevaluation

Projektstart: Oktober 2023

Projektende: September 2025

Direktlink kopieren:

Begleitevaluierung des DEval Förderprogramms Rigorous Impact Evaluation (RIE)

Im Rahmen des RIE-Förderprogramms wurde ein Matchmaking zwischen Akteuren aus Wissenschaft und EZ umgesetzt, aus dem die Förderung von neun rigorose Wirkungsevaluationen (RIE) hervorging, die [Mehr anzeigen]Im Rahmen des RIE-Förderprogramms wurde ein Matchmaking zwischen Akteuren aus Wissenschaft und EZ umgesetzt, aus dem die Förderung von neun rigorose Wirkungsevaluationen (RIE) hervorging, die zwischen März 2023 und September 2025 umgesetzt werden. Bewerben konnten sich wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland gemeinsam mit einem durch das deutsche Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) geförderten Entwicklungsprojekt. Das Programm hat zum Ziel Barrieren zur Umsetzung von RIE abzubauen und zu einer systematischen Verankerung von RIE in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit beizutragen.

Die CEval GmbH wurde mit der Begleitevaluierung des RIE-Förderprogramms durch das Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) beauftragt. Die Evaluation erfolgt entlang OECD-DAC Kriterien und baut auf einem umfassenden Analyseraster auf. Es kommt ein Methodenmix zum Einsatz: Die Projektanträge und Zwischenberichte der RIE werden durch einen systematischen Review ausgewertet, der durch ein Bewertungsraster strukturiert wird. Zu zwei Erhebungszeitpunkten werden leitfadengestützte Interviews mit allen relevanten Stakeholdergruppen des Programms geführt. Darüber hinaus wird eine standardisierte Online-Befragung eingesetzt, die die sich in einer Vollerhebung an alle Wissenschaftler*innen und Vertreter*innen der Durchführungsorganisationen sowie lokale Wissenschaftler*innen richtet, die direkt in die Umsetzung der neun RIE involviert sind.

Als innovative Methode, um den Blick in die Zukunft zurichten, wird darüber hinaus eine Delphi-Befragung umgesetzt. Für die erste Delphi-Runde werden internationale Expert*innen rekrutiert und in themenfokussierten Einzelinterviews deren Einschätzungen zur künftigen Nutzung von RIE in der deutschen EZ eruiert. Die Ergebnisse werden ausgewertet und in einer zweiten Befragungsrunde den Teilnehmer*innen des Panels in Form eines Online-Surveys zurückgespielt, um konvergierende und divergierende Einschätzungen und Sichtweisen von Expert*innen herauszuarbeiten, zu gewichten und zu priorisieren.

Management: Susanne Johanna Väth | Mitarbeit: Matthias Klapproth, Hansjörg Gaus, Janis WickeWirkungsevaluation

Projektstart: Dezember 2022

Projektende: April 2025

Direktlink kopieren:

Unterstützung des BfN bei der Evaluierung durch den Wissenschaftsrat (WR) 2023/2024

Als Ressortforschungseinrichtung des Bundes wird das Bundesamt für Naturschutz (BfN) in regelmäßigen Abständen durch externe Expert:innen evaluiert. Nach der ersten externen Evaluation durch den Wissenschaftsrat [Mehr anzeigen]Als Ressortforschungseinrichtung des Bundes wird das Bundesamt für Naturschutz (BfN) in regelmäßigen Abständen durch externe Expert:innen evaluiert. Nach der ersten externen Evaluation durch den Wissenschaftsrat (WR) im Jahr 2007 und der zweiten Evaluation 2015 steht nun 2024 die dritte Evaluierung an. Ziel des Vorhabens ist die Unterstützung des BfN bei der konzeptionellen Vor- und Nachbereitung des anstehenden Evaluierungsprozesses durch externe, wissenschaftliche Expertise.

Dabei werden folgende Kernaufgaben erfüllt:

- Unterstützung bei der Sammlung, Auswertung und Aufbereitung von Daten und Informationen, die zur Beantwortung der Fragen an das BfN benötigt werden und der Erstellung des Berichtes;

- Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Begehung durch den Wissenschaftsrat;

- Unterstützung bei der Auswertung der Evaluierungsergebnisse sowie bei der Nachbereitung der Evaluierung;

- Analyse der Wirksamkeit und Qualität der wissenschaftsbasierten Politikberatung und Wissenskommunikation des BfN einschließlich der Entwicklung von Empfehlungen zu deren systematischer Weiterentwicklung. Erarbeitung von Vorschlägen zur Integration dieser Empfehlungen in das Qualitätsmanagement des Wissenschaftlichen Arbeitens des BfN.

Management: Hansjörg Gaus | Mitarbeit: Susanne Johanna Väth, Katharina Hary, Laszlo Szentmarjay, Vanessa KriegerAuftraggeber: Bundesamt für Naturschutz, BfN

Ex-Post Evaluation

Projektstart: August 2024

Projektende: Oktober 2024

Direktlink kopieren:

Project Evaluation: Promotion of Adult Education Uganda

Das Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV International) unterstützt die Regierung von Uganda bei der Umsetzung des Programms Integrated Community Learning for Wealth [Mehr anzeigen]Das Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV International) unterstützt die Regierung von Uganda bei der Umsetzung des Programms Integrated Community Learning for Wealth Creation (ICOLEW). Im Rahmen des Programms hat der DVV gemeinsam mit Regierungspartnern die Einführung von Community Learning Centres (CLC) in sechs Distrikten initiiert, die alle größeren Gebiete Ugandas abdecken. Die CLC bieten eine Reihe von Lernmöglichkeiten und Dienstleistungen für Jugendliche und Erwachsene aus den umliegenden Gemeinden zu Themen wie funktionale Alphabetisierung/Numerierung, andere Formen der nicht-formalen Lebensunterhaltssicherung/Berufsausbildung, Gesundheit und Hygiene sowie unternehmerische Fähigkeiten.

DVV International hat die CEval GmbH beauftragt, den Erfolg des CLC-Ansatzes zu evaluieren. Das Evaluierungsteam bewertet, inwieweit die Einführung von CLC erfolgreich war und seine Ziele erreicht hat. Die Evaluierung orientiert sich an den OECD-DAC-Kriterien und wird durch eine vom CEval-Team entwickelte Evaluierungsmatrix strukturiert. Während einer einwöchigen Feldmission in Uganda wird das Evaluierungsteam die CLCs besuchen, um durch Interviews und Fokusgruppendiskussionen qualitative Daten zu sammeln. Die Daten werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse werden in einem umfassenden Evaluierungsbericht vorgestellt und diskutiert.

Management: Susanne Johanna Väth | Mitarbeit: Nicolle Comafay-Heinrich, Janis WickeEntwicklung M&E-System

Projektstart: März 2023

Projektende: Oktober 2024

Direktlink kopieren:

UNICEF Thailand: Repräsentative Studie über Kinderbetreuungsdienste

CEval unterstützt PROMAN bei der Durchführung einer nationalen Mixed-Methods-Studie, die von UNICEF Thailand in Auftrag gegeben wurde. Ziel der Studie ist das Angebot und die [Mehr anzeigen]CEval unterstützt PROMAN bei der Durchführung einer nationalen Mixed-Methods-Studie, die von UNICEF Thailand in Auftrag gegeben wurde. Ziel der Studie ist das Angebot und die Nachfrage von Betreuungseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren in Thailand über das gesamte öffentlich-private Kontinuum hinweg zu untersuchen und die Kosten der Untätigkeit zu bewerten.

CEval ist damit beauftragt, eine Stichprobenstrategie zu entwickeln und umzusetzen, die die Grundlage für eine landesweite, repräsentative Studie bildet. Die Stichprobenstrategie ermöglicht die anschließende qualitative und quantitative Datenerhebung. CEval ist auch für die Unterstützung der Instrumentenentwicklung, einschließlich der Haushalts- und Anbieterbefragungen, das Hosting der Erhebungsinstrumente, die Anleitung der lokalen Partner bei der Datenerhebung und das Datenqualitätsmanagement verantwortlich. Darüber hinaus unterstützt CEval seine(n) Kooperationspartner bei der Durchführung geeigneter deskriptiver und inferenzstatistischer Analysen.

Im Rahmen dieses Auftrags wird die Nachfrage nach Dienstleistungen prognostiziert, um eine Investitionsentscheidung für die Entwicklung einer nationalen Strategie für Kinderbetreuungsdienste für unter Dreijährige in Thailand zu treffen.

Management: Susanne Johanna Väth | Mitarbeit: Matthias Klapproth | Kooperationspartner: WeSD – Research Group on Wellbeing and Sustainable Development, Khon Kaen University ThailandAuftraggeber: UNICEF

Programmevaluation

Projektstart: Dezember 2022

Projektende: April 2024

Direktlink kopieren:

#eSkills4Girls Initiative

Die Initiative #eSkills4Girls zielt darauf ab, die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern zu schließen, indem der Zugang von Frauen und Mädchen zu (Weiter-)Bildungsmaßnahmen zur Verbesserung [Mehr anzeigen]Die Initiative #eSkills4Girls zielt darauf ab, die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern zu schließen, indem der Zugang von Frauen und Mädchen zu (Weiter-)Bildungsmaßnahmen zur Verbesserung ihrer digitalen Kompetenzen gefördert wird. Die Initiative wurde 2017 vom BMZ im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft ins Leben gerufen und vom Sektorvorhaben (SV) Bildung der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) verwaltet. Seitdem hat die Initiative Partnerschaften mit dem privaten und öffentlichen Sektor aufgebaut und ist EQUALS beigetreten, der globalen Multi-Stakeholder-Partnerschaft zur Förderung der Geschlechtergleichstellung im digitalen Zeitalter.

Um die digitalen Fähigkeiten von Frauen und Mädchen zu verbessern, richtete die Initiative den #eSkills4Girls-Fonds ein, um 27 bestehenden Bildungspartnerschaften über EQUALS eine Finanzierung zukommen zu lassen. Außerdem fungierte #eSkills4Girls als Community-Manager für 9 bilaterale Projekte, die durch das BMZ finanziert wurden. Weitere Aktivitäten von #eSkills4Girls zielen darauf ab, politische Entscheidungsträger*innen für das Thema zu sensibilisieren, weibliche Vorbilder zu präsentieren sowie Austausch und Lernen zwischen den Projekten zu fördern.

Die CEval GmbH wurde mit der Durchführung einer Wirkungsevaluation von #eSkills4Girls durch die GIZ beauftragt. Ziel der Evaluation war es, ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, inwieweit die verschiedenen Aktivitäten ihre jeweiligen Ziele erreicht haben. Auf der Grundlage der Evaluierungsfragen wurde die Initiative anhand des OECD-DAC-Kriteriums "Wirksamkeit" bewertet. Um die fehlenden Informationen und Daten nach der anfänglichen Prüfung vorhandener Sekundärdaten zu ergänzen, wurde eine Datenerhebung mittels Onlinefragebögen für die Unterauftragnehmer des #eSkills4Girls Fund durchgeführt. Darüber hinaus wurden Projektberichte und Monitroringdaten der bilaterale Projektpartner ausgewertet sowie Fokusgruppendiskussionen und Einzelinterviews mit Vertreter*innen auf Projektebene durchgeführt.

Management: Susanne Johanna Väth | Mitarbeit: Nicolle Comafay-HeinrichEx-Post Evaluation, Programmevaluation

Projektstart: August 2023

Projektende: April 2024

Direktlink kopieren:

Evaluation des Diakonie Katastrophenhilfe Indonesien-Programms 2018-2023

Das DKH-Programm für Indonesien wurde unmittelbar nach den drei großen Naturkatastrophen ins Leben gerufen, die sich 2018 in Lombok (Erdbeben), Zentralsulawesi (Erdbeben und Tsunami) und [Mehr anzeigen]Das DKH-Programm für Indonesien wurde unmittelbar nach den drei großen Naturkatastrophen ins Leben gerufen, die sich 2018 in Lombok (Erdbeben), Zentralsulawesi (Erdbeben und Tsunami) und in der Sundastraße (Tsunami) ereigneten. Das Programm bestand aus acht Einzelprojekten, die von zwei indonesischen Partnerorganisationen in fünf Provinzen umgesetzt wurden und umfasste unmittelbare Nothilfemaßnahmen, Wiederaufbauhilfe und Aktivitäten zur Stärkung des Katastrophenschutzes mit Schwerpunkt auf der Inklusion von Menschen mit Behinderungen und der Priorisierung der am stärksten gefährdeten Gruppen. CEval wurde beauftragt, eine unabhängige Bewertung des Programms auf der Grundlage der OECD-DAC-Kriterien vorzunehmen.

Die Evaluation baute auf der umfassenden Beteiligung der Stakeholder sowie auf einem mixed-methods und theoriebasiertem Ansatz auf. Hierfür wurde eine umfassende Theory of Change (ToC) auf Programmebene und eine detaillierte Evaluationsmatrix entwickelt. Eine Systematic Review von Projektdokumenten wurde mit einer dreiwöchige Vor-Ort-Studie in Indonesien kombiniert. Die Systamatic Review zur Aggregation von Monitoringdaten und wirkungsrelevanten Informationen wurde auf der Basis eines standardisierten Bewertungsraster durchgeführt. Während der Vor-Ort-Studie führte das Evaluationsteam 29 Interviews und 29 Fokusgruppendiskussionen mit Programm- und Projektmitarbeitern, lokalen Behörden und Zielgruppen durch. Die Primärdaten wurden auf der Basis der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse wurden in einem umfassenden Evaluierungsbericht dokumentiert und in mehreren Workshops vorgestellt.

Management: Susanne Johanna Väth | Mitarbeit: Janis Wicke, Nicolle Comafay-HeinrichAuftraggeber: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung, EWDE

Ex-Post Evaluation, Wirkungsevaluation

Projektstart: April 2022

Projektende: März 2024

Direktlink kopieren:

Zentrale Projektevaluierung: Sektorvorhaben Meeresschutz

Als Mitglied der Vereinten Nationen hat sich Deutschland zu internationalen Zielen zum Meeresschutz verpflichtet (z.B. SDG 14 „Leben unter Wasser“ und UN Biodiversitätskonventionen von 1992). [Mehr anzeigen]Als Mitglied der Vereinten Nationen hat sich Deutschland zu internationalen Zielen zum Meeresschutz verpflichtet (z.B. SDG 14 „Leben unter Wasser“ und UN Biodiversitätskonventionen von 1992). Das Sektorvorhaben Meeresschutz beriet das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hinsichtlich der Wahrnehmung seiner Rolle in (inter-)nationalen Politikprozessen zum Meeresschutz, hinsichtlich der Ausrichtung und Weiterentwicklung des meeresschutzrelevanten Projekt-Portfolios, hinsichtlich des Setzens neuer politische Akzente und im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu Themen des Meeresschutzes. Das Ziel des Sektorvorhabens war es, das BMZ durch fachliche Zulieferungen, Analysen bei der Gestaltung von Politik- und Umsetzungsprozessen, die dem Meeresschutz dienen, zu unterstützten.

Die Evaluation des Sektorvorhabens erfolgte nach den Vorgaben und Leitlinien für zentrale Projektevaluationen der GIZ, die ein standardisiertes Analyseraster (Evaluationsmatrix) beinhalten, das auf den OECD-DAC Kriterien (Relevanz, Kohärenz, Effizienz, Effektivität, Impact, Nachhaltigkeit) basiert. Als Erhebungsinstrumente wurden semi-strukturierte Leitfadeninterviews eingesetzt. Hinsichtlich der Prüfung von Kausalzusammenhängen zwischen Projektaktivitäten und potenziellen Wirkungen wurde ein kontributionsanalytischer Ansatz verfolgt.

Management: Susanne Johanna Väth | Mitarbeit: Janis WickeEx-Post Evaluation, Wirkungsevaluation

Projektstart: März 2023

Projektende: März 2024

Direktlink kopieren:

Zentrale Projektevaluierung: Sektorvorhaben Bodenschutz, Desertifikationsbekämpfung, Nachhaltiges Landmanagement

Das Sektorvorhaben Bodenschutz, Desertifikationsbekämpfung, nachhaltiges Landmanagement unterstützte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in seiner Rolle als Unterzeichner des Übereinkommens der Vereinten Nationen [Mehr anzeigen]Das Sektorvorhaben Bodenschutz, Desertifikationsbekämpfung, nachhaltiges Landmanagement unterstützte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in seiner Rolle als Unterzeichner des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) und beriet es zu nachhaltigem Landmanagement, Bodenschutz und Klimafolgen. Darüber hinaus erprobte und implementierte das Projekt mit Partnern in Indien und Kenia Ansätze zur Nutzung von Bodenschutzmaßnahmen für den Klimaschutz. Dazu gehörten die Umsetzung eines Kohlenstoffzertifizierungssystems in Kenia und Studien zu den Klimaauswirkungen nachhaltiger Landbewirtschaftungsmethoden in Indien. Die daraus gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse sollten die Verbreitung auf nationaler und internationaler Ebene aufbereitet werden.

Die Evaluation erfolgte nach den Vorgaben und Leitlinien für zentrale Projektevaluierungen der GIZ, die ein standardisiertes Analyseraster (Evaluationsmatrix) beinhalteten, das auf den OECD-DAC Kriterien (Relevanz, Kohärenz, Effizienz, Effektivität, Impact, Nachhaltigkeit) aufbaute. Während eines zehntägigen Feldaufenthaltes in Kenia führte das Evaluationsteam Interviews und Fokusgruppendiskussionen mit verschiedenen Stakeholdern des Zertifizierungssystems und den teilnehmenden Kleinbauern. Die Datenerhebung in Indien wurde remote implementiert (Online-Interviews). Hinsichtlich der Prüfung von Kausalzusammenhängen zwischen Projektaktivitäten und potenziellen Wirkungen wurde ein kontributionsanalytischer Ansatz verfolgt.

Management: Janis Wicke | Mitarbeit: Susanne Johanna VäthBegleitende Evaluation, Wirkungsevaluation

Projektstart: Februar 2021

Projektende: März 2024

Direktlink kopieren:

Politikanalyse zur Evaluation der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel

Die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) und die dazugehörigen Aktionspläne (APA I bis III) bilden den nationalen politischen Rahmen für die Anpassung an den [Mehr anzeigen]Die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) und die dazugehörigen Aktionspläne (APA I bis III) bilden den nationalen politischen Rahmen für die Anpassung an den Klimawandel in Deutschland. Doch auch auf subnationaler Ebene tragen viele Beteiligte dazu bei, die Anpassungskapazität zu erhöhen und die Verwundbarkeit gegenüber Klimafolgen zu senken, zum Beispiel die Bundesländer, Kommunen und weitere nicht-staatliche Akteure.Im Rahmen der zweiten Evaluation der Deutschen Anpassungsstrategie sollen u.a. die Fragen beantwortet werden, wo Deutschland mit der Anpassung steht, ob bereits genug getan wird oder es in einigen Bereichen noch zielgerichtetere, effizientere Maßnahmen braucht, wie die verschiedenen Akteure zusammenarbeiten und wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Es sollen Fortschritte zur Anpassung in Deutschland, auch auf subnationaler Ebene, aufgezeigt und Handlungsbedarfe identifiziert werden. Die Ergebnisse fließen in die Weiterentwicklung des Anpassungsprozesses in Deutschland ein. Die CEval GmbH führt die vom Umweltbundesamt (UBA) beauftragte Evaluation gemeinsam mit adelphi (Berlin) und einem Kreis von nationalen Anpassungsexpert*innen durch. Schwerpunkte der CEval GmbH liegen dabei auf der Unterstützung der Weiterentwicklung der Evaluationskonzeption und -methodik, der Durchführung der eigentlichen Evaluation mittels eines Multi-Methoden-Designs und der Aktualisierung der im Zuge der ersten DAS-Evaluation entwickelten Handreichung zu geeigneten methodischen Vorgehensweisen für die Evaluation von Anpassungsstrategien.

Management: Hansjörg Gaus | Mitarbeit: Susanne Johanna Väth, Laszlo Szentmarjay, Janis WickeAuftraggeber: Umweltbundesamt

Organisationsberatung, Programmevaluation

Projektstart: November 2023

Projektende: März 2024

Direktlink kopieren:

Evaluability Assessment des UNICEF-Länderprogramms für Jordanien 2023-2027

Mit der Bewertung der Evaluierbarkeit (Evaluability Assessment – EA) des UNICEF-Länderprogramms für Jordanien (JCO) sollte sichergestellt werden, dass die mittel- und langfristigen Ergebnisse der Programmziele [Mehr anzeigen]Mit der Bewertung der Evaluierbarkeit (Evaluability Assessment – EA) des UNICEF-Länderprogramms für Jordanien (JCO) sollte sichergestellt werden, dass die mittel- und langfristigen Ergebnisse der Programmziele letztlich nachgewiesen werden können. Die EA bezog sich auf das JCO-Länderprogramm 2023-2027, einschließlich der sechs Programmbereiche (Gesundheit und Ernährung, Bildung, Kinderschutz, Jugendliche und Jugend, WASH, Sozialpolitik und sozialer Schutz), der Monitoringsysteme, der Jahresplanung und der Evaluierungspläne sowie der sektorenübergreifenden Prioritäten (Gleichstellung der Geschlechter, Eingliederung von Menschen mit Behinderungen, Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Änderung des Sozialverhaltens (SBC) und Schutz vor sexueller Ausbeutung und Missbrauch (PSEA)).

Ziel der Bewertung der Evaluierbarkeit war es, (1) eine unabhängige Beurteilung darüber abzugeben, wie gut JCO auf die Evaluierung eines Länderprogramms oder eines strategischen Rahmens vorbereitet ist, und (2) Empfehlungen zur Verbesserung der Evaluierbarkeit des JCO Country Programme Document (CPD) abzugeben. Es sollte untersucht werden, ob die JCO geplant hat, die Hauptrisiken wirksam zu bewältigen, Mechanismen für die rechtzeitige Umsetzung der Evaluierungsempfehlungen einzurichten und ob sie über die wesentlichen Ressourcen und die Infrastruktur verfügt, die für den Nachweis der Erreichung der Ziele erforderlich sind. Die EA zielte darauf ab, die Vorbereitung der JCO auf die bevorstehende Evaluierung der CPD zu verbessern.

Bei der Bewertung der Evaluierbarkeit wurde ein theoriegestützter Ansatz verwendet, um die methodischen Voraussetzungen zu analysieren, die für die Bewertung der Effektivität, Wirksamkeit und der Nachhaltigkeit des UNICEF-Länderprogramms erforderlich sind. Zu diesen Voraussetzungen gehörten klare Definitionen der Programmergebnisse, die Verfügbarkeit von Ausgangsdaten und zeitnahe Zieldaten. Die EA zielte auch darauf ab, aussagekräftige Hypothesen aufzustellen, um die kausale Beziehung zwischen dem JCO und den beobachteten Entwicklungsergebnissen zu verstehen. Kontextfaktoren wurden als entscheidend für eine valide Analyse angesehen, wobei der Schwerpunkt auf der Identifizierung und Überwachung von Risiken und Rahmenbedingungen lag. Eine detaillierte Evaluierbarkeitsmatrix diente als Leitfaden für die systematische Analyse und die strukturierte Datenerhebung. Es wurde ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt, bei dem primäre und sekundäre Datenquellen sowie qualitative und quantitative Methoden verwendet wurden, um Gültigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Beteiligung der Stakeholder war integraler Bestandteil der Studie und umfasste Interviews mit den Leitern der JCO-Sektionen und -Abteilungen, Konsultationen und Feedback-Schleifen, um verschiedene Perspektiven einzubeziehen.

Management: Susanne Johanna Väth | Mitarbeit: Dafina Sinatra | Kooperationspartner: Center for Evaluation and Development (C4ED)Auftraggeber: UNICEF